2026/01/06

「どうしても休みたい…」「熱でもあれば…」

学校や仕事を休むための正当な言い訳を探して、この記事にたどり着いたのかもしれません。

まず結論からお伝えすると、巷でウワサされる熱を出す方法は一時的でバレます。また体温計の数字を“盛る”のは信頼を失う不正行為です (参考文献:職場における新型コロナウイルス感染症対策のための業種・業態別マニュアル|厚生労働省)。

この記事では、巷で噂される「熱を出す方法」を、科学的な視点とリアルな体験談(編集部取材)で分かりやすく解説します。

もしどうしても休みたい場合は、「熱はないけど動けない」は甘えではない(身体化障害)」以降を読んでみてください。

【ガイド】オオサカ堂 コンテンツ制作チーム

おかげさまで28年間、安心信頼の個人輸入代行・オオサカ堂のコンテンツ制作チーム。専門知識を活かし、正確で分かりやすい情報発信を心がけています。一般社団法人 薬機法医療法規格協会のYMAA資格保有者が執筆。

目次

【前日】熱出す方法って存在する?

①危険な温度刺激

「冷たいシャワーを浴びる」「寒い部屋で寝る」といった方法は、体に急激な温度変化を与え、血圧の変動や失神の引き金になりかねません。

-

命に関わるリスク:ヒートショック

入浴時の急な寒暖差は血圧の急変動を引き起こし、高齢者を中心に命に関わる事故(ヒートショック)に繋がることが知られています。この危険は季節や年齢を問わず、誰にでも起こり得ます。

-

身体への負担が大きい(自律神経の負荷)

極端な温度差によるストレスは、自律神経や循環器系に大きな負荷をかけ、血圧の変動や失神の引き金になりかねません。

-

本末転倒な結果

たとえ熱が出なくても、睡眠の質が低下し、翌朝には強い倦怠感が残るなど、結局は自分自身を苦しめる結果になります。

②熱を出したい前日に徹夜

短期的にも深刻な疲労感、集中力の低下、自律神経の乱れを招きます。

健康、学業、仕事のパフォーマンスを悪化させ、結局は今ある問題を「先送り」にするにしかなりません。

睡眠が不足すると、体は常に緊張状態(交感神経優位)になり、炎症が起きやすく、代謝にも異常をきたします。

ウイルスや細菌への感染症にかかりやすくなることが科学的に示されており、風邪にかかるリスクが上昇します。

非効率で危険な選択です。

(参考文献:感染予防のための睡眠|公益財団法人長寿科学振興財団)

③体温計の改ざん

測定値の改ざんです

- もし発覚すれば、学校や職場でのあなたの信用問題に直結します。

- 万が一の際に、周囲や医療関係者の判断を誤らせる恐れがあり、倫理的に容認できません。

- 一時的に数字を作れても、「嘘をついている」という罪悪感や自己嫌悪は長く影を落とします。

- 本当に体調を崩して助けが必要になった時に、周囲の理解や支援を得にくくする未来への「負債」となるのです。

④前日に厚着をする

一時的でバレるし危険です

体温が一時的に上がったように感じても、それは体内の異常による「発熱」ではなく、単なる体温調整の結果にすぎません。

過剰な厚着は体温の上昇と同時に発汗を促し、脱水症状や熱中症のリスクを大幅に高め、体に大きな負担をかけます。

体温を無理に操作することで、本当に体調を崩してしまう可能性があります。健康を害する行為は絶対に避けましょう。

⑤前日に辛いものを食べる

辛味成分(カプサイシンなど)は、痛覚や温かさを感じる神経受容体を刺激するものです。これは、体内の異常を知らせる免疫反応としての発熱とはまったく別物です。

体がポカポカしたり汗をかいたりしても、それは体温調整によるものであり、思ったより数値的な体温の上昇には繋がりません。

無理に摂取しすぎれば、胃腸へのダメージや腹痛を招きます。健康を害する危険性があるため、発熱目的での摂取は避けましょう。

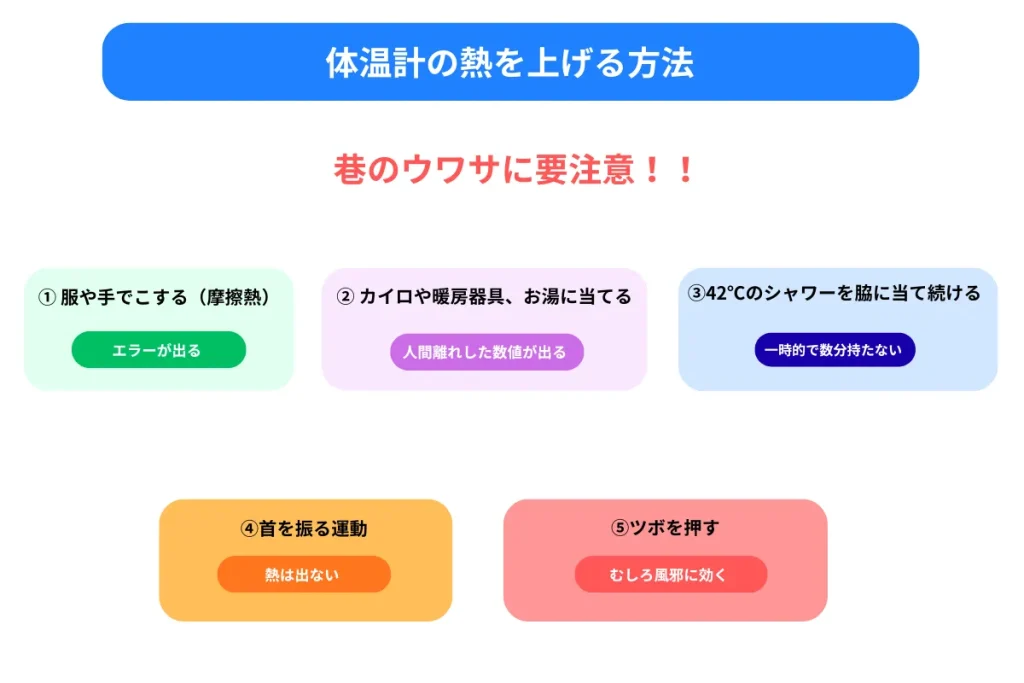

体温計を上げる方法はバレない?【よく見るやり方を科学的に検証】

「体を張って体調を崩すのは怖い…それなら、体温計の数字だけ操作できないか?」

そう考える人が検索しがちな「体温計をごまかす裏ワザ」。ネット上には様々な方法が溢れていますが、現在の高性能な体温計において、これらの方法は「エラーが出る」か「異常値が出て即バレる」かのどちらかです。

なぜこれらの方法が失敗に終わるのか、薬剤師の視点からその「仕組み」を解説します。

① 服や手でこする(摩擦熱)

現在の主流である「予測式」の体温計は、内蔵されたマイクロコンピューターが「体温の上昇カーブ」を読み取って数値を算出しています。

摩擦による急激で不自然な温度上昇は、人体の生理的な発熱パターンとは全く異なるため、多くの機種でセンサーが異常を検知し「エラー表示」が出たり、予測検温が強制終了したりします。

強くこすりすぎると、センサーの感温部が破損してしまう可能性があります。精密機器に物理的な衝撃を与えるのはハイリスクです。

② カイロや暖房器具、お湯に当てる

一瞬で不正が発覚します

温度コントロールが極めて難しく、一瞬で40℃〜50℃といった「人間離れした数値」を叩き出してしまいます。

生命の危険すらある数値が出れば再検温を求められるのは確実であり、その場で測り直すことになれば、もはや言い逃れはできません。

高温のお湯につけるなどすると、防水機能のない体温計は内部回路がショートして故障したり、プラスチック部分が熱変形したりする恐れがあります。

③ 42℃のシャワーを脇に当て続ける

労力に見合う結果は得られません

皮膚の表面温度は一時的に上がりますが、体温計が測りたい「体の内部の温度(深部体温)」は変わりません。

効果は数分と持ちません。

表面だけが熱い状態だと、測定中に急速に温度が下がっていくため数値が安定せず、エラーや低い数値が出やすくなります。

朝の忙しい時間にシャワーを浴びていたり、不自然に脇を温めていたりすれば、周囲に「実は元気なのでは?」と怪しまれる可能性が高いでしょう。

④首を振る運動

- 首を振る運動で発熱が起こるという情報は、科学的根拠がありません。

- もし首を振るだけで発熱が起こるのであれば、それよりはるかに激しい運動である「100メートル走」をしたら、より発熱が起こることになります。

- しかし、100メートル走ったことで発熱をしたことはないはずです。この時点で、論理的な破綻がわかります。

⑤ツボを押す

発熱を促すツボとして紹介されるツボは、発熱ではなく「風邪などの改善を目的として体温上昇を助けるツボ」になります。

-

🖐️ 合谷(ごうこく)

場所:手の親指と人差し指の間、谷状のくぼみ。

効果:熱を逃がす逆作用で体温調整・自律神経整えに効果。発熱時の万能ツボ。 -

🐟 魚際(ぎょさい)

場所:親指付け根の付け根側。

効果:発熱時に熱を冷ますツボだが、体温上昇初期にも使用される。 -

🥶 大椎(だいつい)

場所:首の後ろ、髪の生え際中央下。

効果:風邪予防・寒気除去、体温上昇促進に有効。

簡単に熱を上げる方法はない!知っておくべき体温の基礎知識

-

⏰ 時間帯による変動

体温は朝方に最も低く、活動量の増える日中から夕方にかけて高くなります。この差はおよそ1℃の範囲に収まります。

-

📍 測定部位と個人差

測定する場所(脇の下、口の中、耳など)によって値が異なります。また、平熱が37.0℃を超える人も一定数いるため、単一の数字だけで「病気だ」と即断しない視点が重要です。

-

🌿 外部環境の影響

運動や入浴、食事、ストレス、室温といった外部の環境にも体温は影響を受けます。

本当に正確な体温を知るためには、毎日なるべく同じ条件で測定を続けることが近道です。

バレない「前日に熱を出す方法」は実在する?【ネットの噂を検証】

インターネットで検索すると、「醤油を飲む」「玉ねぎを使う」といった、まことしやかな裏技がたくさん出てきます。

切羽詰まっている時、これらがまるで「救いの手」のように見えるかもしれません。

しかし、医療人なら誰もがこの手の話は非科学的であると断定できます。

「健康な人が、安全かつ確実に、狙ったタイミングで熱だけを出す方法」は存在しません。

ネット上の情報の多くは、都市伝説か、あるいは「危険と引き換えに一時的な異常値を出す」危険な賭けです。ここでは、代表的なウワサについて、医学的なリスクを解説します。絶対に真似をしないでください。

① 「醤油を飲む」の致死リスク

醤油をコップ1杯も飲めば、急激な塩分摂取により脳の神経細胞がダメージを受けます。

「風邪のような症状」を演じるどころではありません。

- 全身の激しい痙攣(けいれん)

- 意識障害・昏睡状態

- 激しい嘔吐と耐え難い喉の渇き

- 最悪の場合、死に至ります

救急搬送されれば必ず血液検査が行われます。

異常なナトリウム値(塩分濃度)が検出されれば、「醤油や塩分を大量摂取した」という事実は即座に判明します。

命を危険に晒してまで行う価値はありません。

② 「体を冷やして風邪を引く」の不確実性

濡れたまま寝たり、薄着で窓を開けたり…。

一見簡単そうですが、人間の体には防御機能があるため、思い通りにはいきません。

私たちの体には、体温を一定に保とうとする強力な機能があります。

少々冷えた程度では、体が必死に抵抗して熱を逃がさないようにするため、「都合よく熱だけ出す」ことは非常に困難です。

(一番つらいパターン)

(取り返しがつかない)

「いつ」「どのくらいの熱が出るか」は誰にも予測できません。

「明日の朝だけ休みたい」という目的のために支払う代償としては、あまりにリスクが高すぎます。

③ 「玉ねぎを脇に挟む」等の民間療法

試した翌朝、あなたの脇からは強烈な玉ねぎの臭いが漂うことになります。

学校や会社で「不審がられる」のがオチです。

リスクとリターンが全く釣り合っていません。

簡単に熱出す方法はありません

あなたの体は、あなたが思う以上に賢くできています。

外部からの無茶な介入(冷やす、塩分など)に対して、命を守るために必死に抵抗します。だからこそ、都合よく熱だけを出すことはできないのです。

➡ 危険・効果なし

➡ 建設的・安全

これらに科学的根拠はありません。

藁にもすがる思いかもしれませんが、中には体を壊すだけの危険なものも含まれています。

どうか、安全な方法で自分を守ってください。

熱を出してしまった!私の体験談

熱を出す方法が効果的でないとわかっても、熱を出す方法を探してしまう気持ちはよくわかります。以下は熱を出す方法ではありませんが、実際に熱を出してしまった筆者の体験談です。

※以下は制作チームの体験談です。危険行為や改ざんは推奨しません。

水しか出なかったシャワー

ある冬の朝、住んでいたマンションの給湯器が不調で、意図せず冷水シャワーを浴びて出社したことがあります。

当日午後から感じたのは強烈な倦怠感と頭痛、そして全く仕事に集中できないほどのコンディションの悪化でした。

まずいかもなと思いながら他に方法がなかったので無理したのですが、痛い失敗体験でした。

タイマーを設定しなかったエアコン

エアコンの冷房をつけながら、タイマーを設定せずに寝てしまったことがあります。

起床時から喉の痛みを感じ、時間が経つにつれて体のだるさや喉の違和感は明らかに増していました。

結局、無理して出社した日の午後から本格的に風邪をひいてしまいました。

【注意】「熱を出す方法」はすすめない

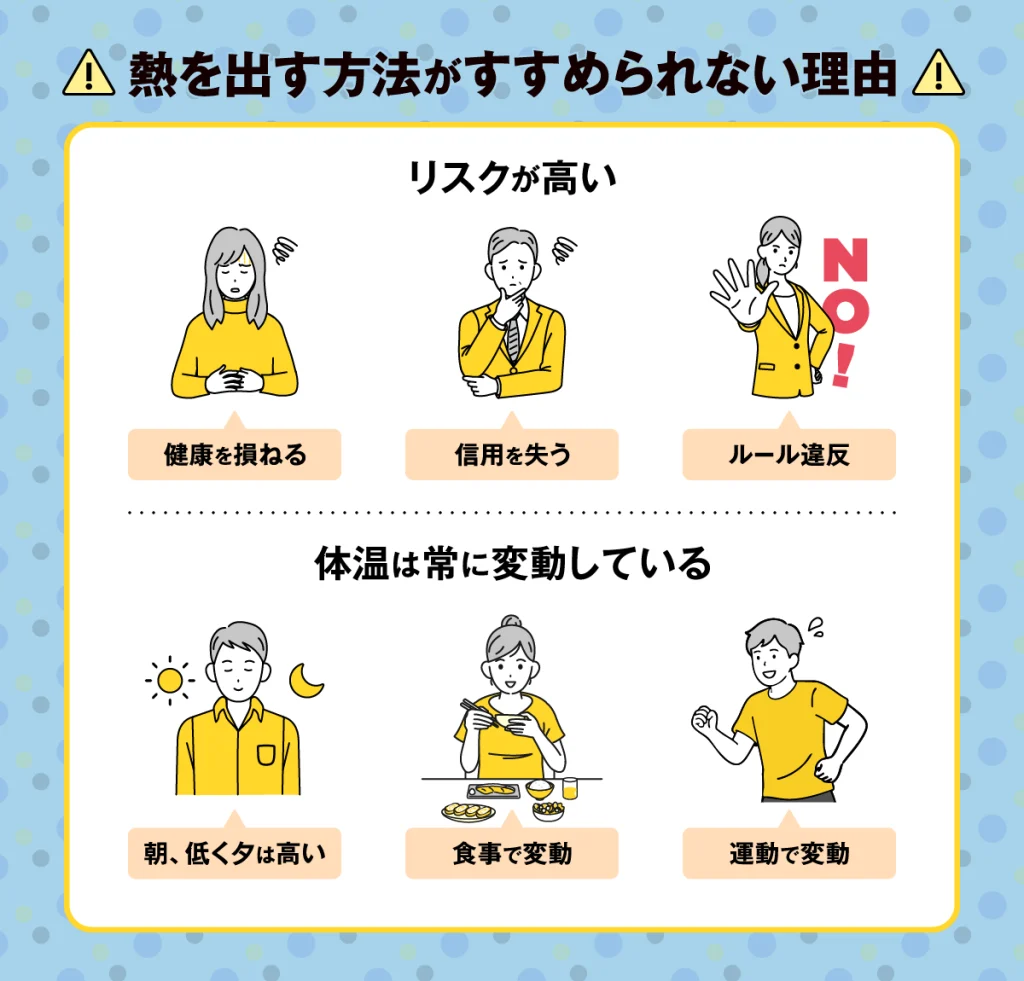

意図的に「熱を作る」ことや「体温計をごまかす」ことは、あなたの健康、周囲からの信用、そしてルールを守るという観点から、非常にリスクが高い行為です。

急激な温度刺激は失神や心臓・血管系のトラブルを引き起こす恐れがあり、徹夜は免疫機能を下げてしまいます。

また、体温計の数字をごまかすことは、いざという時の信頼を損なうことにつながります。

今やるべきことは「正しく体温を測り、正直に休むこと。そして必要なら医療機関を受診する」ことです。

そもそも、私たちの体温は常に一定ではありません。

朝は低く、夕方にかけて高くなるといった1日の中でのリズム(日内変動)があり、運動や食事といった短時間の活動でも上下します。

この体温の自然な“揺らぎ”を理解すれば、目先の数字に一喜一憂しにくくなります。

正しい体温の計測方法

本当に体調が優れない時、正確な状態を把握するために、正しい体温の測り方を身につけておきましょう。

まず、脇や口の中など、測定部位を決めて毎回同じ場所で測ることが大切です。

特に脇で測る際は、汗をよく拭き、体温計の先端を脇の中心に下から突き上げるように差し込み、肘を体に密着させてしっかり密閉します。

運動、入浴、食事の直後は避け、5分以上安静にしてから測りましょう。

これを1〜2週間、同じ条件・時刻で記録すると、あなた自身の「平熱」を知ることができ、体調管理に役立ちます。

「熱を出す方法でズル休みしたい!」と思う気持ちは異常ではない

「熱を出して休みたい…」そう願いながら体温計を見つめるあなたは、今、相当なプレッシャーの中にいるはずです。

若者の「生きづらさ」の正体(パキるとは) 🔗でも解説している通り、逃げ場のないストレスが極限に達している可能性があります。

実は、無理やり裏技を使わなくても、過度なストレスそのものが原因で、実際に体温が37℃〜38℃以上に上昇することが医学的にわかっています。

これを専門用語で「心因性発熱」または「機能性高体温症」と呼びます。

「風邪薬が効かない熱」の正体とは

| 項目 | 通常の発熱(風邪など) | 心因性発熱(ストレス熱) |

|---|---|---|

| メカニズム | 脳が「体温の設定温度(セットポイント)」を上げる | 交感神経が過剰活発化し、褐色脂肪細胞を直接刺激して熱を生む |

| 原因物質 | 炎症物質が関与する | 炎症物質は関与しない |

| 体温変化 | 徐々に体温が上昇する | ストレスのピークと同時に急激に上昇する |

| 薬の効き目 | 一般的な解熱鎮痛剤(ロキソニン、カロナールなど)が効く | 一般的な解熱鎮痛剤を飲んでも熱が下がらない |

もしあなたが過去に「知恵熱」のような原因不明の発熱を経験したことがあるなら、

それは体が限界を訴えていたストレスのサインだったのかもしれません。

(参考文献:不明熱症例における心因性発熱の検討|日本心療内科学会)。

「熱はないけど動けない」は甘えではない(身体化障害)

では、「今、これほど辛いのに熱が出ていない私」は、単なる甘えなのでしょうか?

それは違います。

単なる甘えではありません

感情的、心理的な苦痛やストレスが、医学的な原因が特定できない身体症状となって現れることを指します。

ストレスに対する反応は人それぞれで、ある人は発熱(心因性発熱)として、ある人は激しい頭痛や起き上がれないほどの倦怠感として現れます。

身体化として現れる具体的な症状

今あなたがすべきことは…

「熱がないから健康」ではありません。

社会活動が困難なほどの不調があるなら、それは休むべき正当な理由になります。

無理に体温計を上げる方法を探したり、熱を出す方法を探したりしなくても、この「動けない状態」を正しく伝え、休みましょう。

(参考文献:MSDマニュアル|身体化の概要)。

大人の「知恵熱」は存在しない

乳児に見られる発熱

過労による自律神経の乱れ

体温計の数字が出ていなくても、あなたの体は別の形で必死に限界を訴えていませんか?

医療従事者は、37.5℃という数値だけで辛さを判断することはありません。

熱が出ていなくても、上記の症状があれば十分に「休むべき状態」です。

短時間で熱を上げる方法を探すほど辛い!「休み方」の正解と伝え方

無理な出社・登校は逆効果

「でも、熱がないと『やる気がないだけ』と思われるのが怖い」

その不安を解消するために必要なのは、体温計の改ざんという「嘘」ではなく、現在の症状を相手にイメージさせる「伝え方」の技術です。

単に「熱はないですが体調が悪いです」と伝えるだけでは、確かに説得力に欠けるかもしれません。

しかし、具体的な「症状」と、それによって「日常生活にどのような支障が出ているか」をセットで伝えることで、相手も「それなら出社(登校)は無理だろう」と判断しやすくなります。

以下に、熱がなくても休む際に使える具体的な症状の伝え方と、連絡用テンプレートを用意しました。

「熱はないけど体調が悪い」を信じてもらう伝え方(頭痛、腹痛、めまい)

会社・学校への連絡テンプレート【電話・メール・LINE】

状況に合わせて、以下のテンプレートを調整して使用してください。

罪悪感を持つ必要はありません。まずは一日しっかり休んで、心身をリセットすることを最優先に考えましょう。

【会社・上司へのメール/LINE連絡例】

件名: 勤怠連絡(氏名)

本文:

〇〇課長

おはようございます。〇〇です。

大変申し訳ありませんが、今朝から激しい頭痛と吐き気があり、出勤するのが困難な状態です。

市販薬を服用して様子を見ましたが、症状が改善されないため、本日はお休みをいただきたくご連絡いたしました。

急なご連絡となり、ご迷惑をおかけして大変申し訳ありません。

業務に関しては、昨日の引き継ぎ事項通りに進めていただければ大きな支障はないかと存じますが、緊急の際はメールにて確認させていただきます。

本日は安静にして回復に努めます。よろしくお願いいたします。

【学校・先生への電話連絡スクリプト例】

今朝起きたときからひどい腹痛とめまいがあり、準備をしようとしましたが立っているのも辛い状態です。

熱は平熱なのですが、無理に通学できる体調ではないため、本日は欠席させていただきます。

病院に行くなどして、今日は家で安静にします。よろしくお願いいたします。

「熱を出す方法」に関するよくある質問

Q1. 朝だけ熱が出ないのはなぜ? 夜に上がりやすい

それは、体温が持つ自然なリズム「日内変動」のためです。人の体温は、休息している朝の時間帯に最も低くなり、活動する夕方にかけて高くなります。そのため、朝は平熱でも、夕方から夜にかけて熱が上がるというのは、風邪のひき始めなどによく見られる正常な体の反応です。

(参考文献:体内時計|厚生労働省)

Q2. 何度から出社・登校を控えるべき?

まずは、あなたが所属する会社や学校の規程に従うのが原則です。一般的には37.5℃が目安とされることが多いですが、高熱でなくても、全身の倦怠感や呼吸の苦しさなどがある場合は無理をしないでください。特にお子さんの場合は、日本小児科学会が運営するサイト「こどもの救急」などで受診の目安を確認し、生後3ヶ月未満での発熱などは速やかに医療機関を受繕しましょう。

(参考文献:こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン」 より)

Q3. ストレスや寝不足で熱っぽい気がするのはなぜ?

過度なストレスや睡眠不足は、自律神経やホルモンバランスに影響を与え、実際に熱がなくても倦怠感や「熱っぽさ」を感じさせることがあります。これは心身が休息を求めているサインかもしれません。まずは睡眠の量と質を整え、生活リズムを立て直すことから始めてみましょう。

睡眠で話題となったヤクルト1000などを試してみてもいいかもしれません。

(参考文献:健康づくりのための睡眠ガイド|厚生労働省)

まとめ:前日にしたところで簡単に熱を出す方法はない、やめておこう

結論として、意図的に、かつ安全に熱を出す都合の良い方法はありません。

「危険な温度刺激」や「徹夜」、「醤油を飲む」といった方法は、あなたの健康と信用を危険に晒すだけです。

私たちの体温は常に揺らいでおり、朝は低く、夕方は高いのが自然な姿です。

目先の数字に一喜一憂せず、まずは正しい方法で体温を測りましょう。

そして、もし本当に体調が優れないのなら、正直に休み、必要であれば医療機関を受診すること。

翌朝の自分のためにできる最善の策は、“体をいじめる”ことではなく、睡眠や水分をしっかりとって、正確な判断ができるように備えることです。

この記事では、冷水シャワーや徹夜といった噂の危険性、体温の基礎知識、そして無理せず「正直に休む」ための具体的な段取りまでを、経験を交えて解説します。「熱を出す方法」を試した私の実体験も盛り込んでいますが、結論、体を危険に晒すだけで確実な方法はありません。監修・オオサカ堂コンテンツ制作チーム

関連記事

-

-

玄米が肝臓に悪いと言われる理由5選!食べ続けた結果どうなるのか徹底解説

結論から言うと、玄米は下処理と食べ方さえ誤らなければ肝臓を傷つけるどころか、脂肪肝の改善を後押しする可能性が複数の研究で示されています。(参考文献: 「玄米」で脂肪肝や肥満を予防・改善 脂質代謝を改善 …

-

-

友達の友達が気まずい3つの理由と対策7選!それでもダメなときの解決法も解説

「友達に別の友達を紹介されるけど、正直すごく気まずい…」 「自分だけ会話に入れず、ただ愛想笑い。もし変に思われたら、紹介してくれた友達との関係まで悪くなるかも…」 そんな、言葉にしづらい不安を抱えてい …

-

-

禁煙すると離脱症状で気持ちいいという噂の真実!詳細について徹底解説

「禁煙に挑戦すると“離脱症状が気持ちいい瞬間がある” 確かに一部の人は、タバコを断った直後に軽い多幸感やハイな気分を経験します。 しかしその裏側では、依存脳が次の喫煙を強烈に迫る波も待っています。(参 …

-

-

【2025年最新】アルロースに発がん性はある?危険性についてFDA(アメリカ食品医薬品局)の検査など科学的根拠を元に解説

アルロースは砂糖の約70%の甘さでエネルギーは 0.4 kcal/g と低く、食後血糖の上昇をほとんど招かない希少糖です(出典:ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、食品材料としての代替甘味料アルロー …

-

-

パイナップルを食べてはいけない理由5選!適量も解説

ビタミンCや食物繊維が豊富で、甘酸っぱさが魅力のパイナップル。しかし「食べてはいけない」と聞くと不安ですね。実際、生のものを食べると舌がピリピリしたり、胃が痛くなったりした経験がある方もいるのではない …